作为中国现代文学巨匠,李劼人以其代表作《死水微澜》《暴风雨前》《大波》等作品影响了一代又一代读者。其小说因对社会生活的细腻把握和浓厚的地域文化气息,被誉为“川西民俗的百科全书”,更被郭沫若称赞为“中国的左拉”。

9月7日,一场以“作家李劼人的抗战”为主题的读书会在成都东门市井举行。《李劼人往事:1925-1952》作者龚静染与李劼人故居纪念馆副馆长张志强展开深度对谈,带领读者重回历史现场,感受这位文学大家在民族危难时刻的责任与担当。

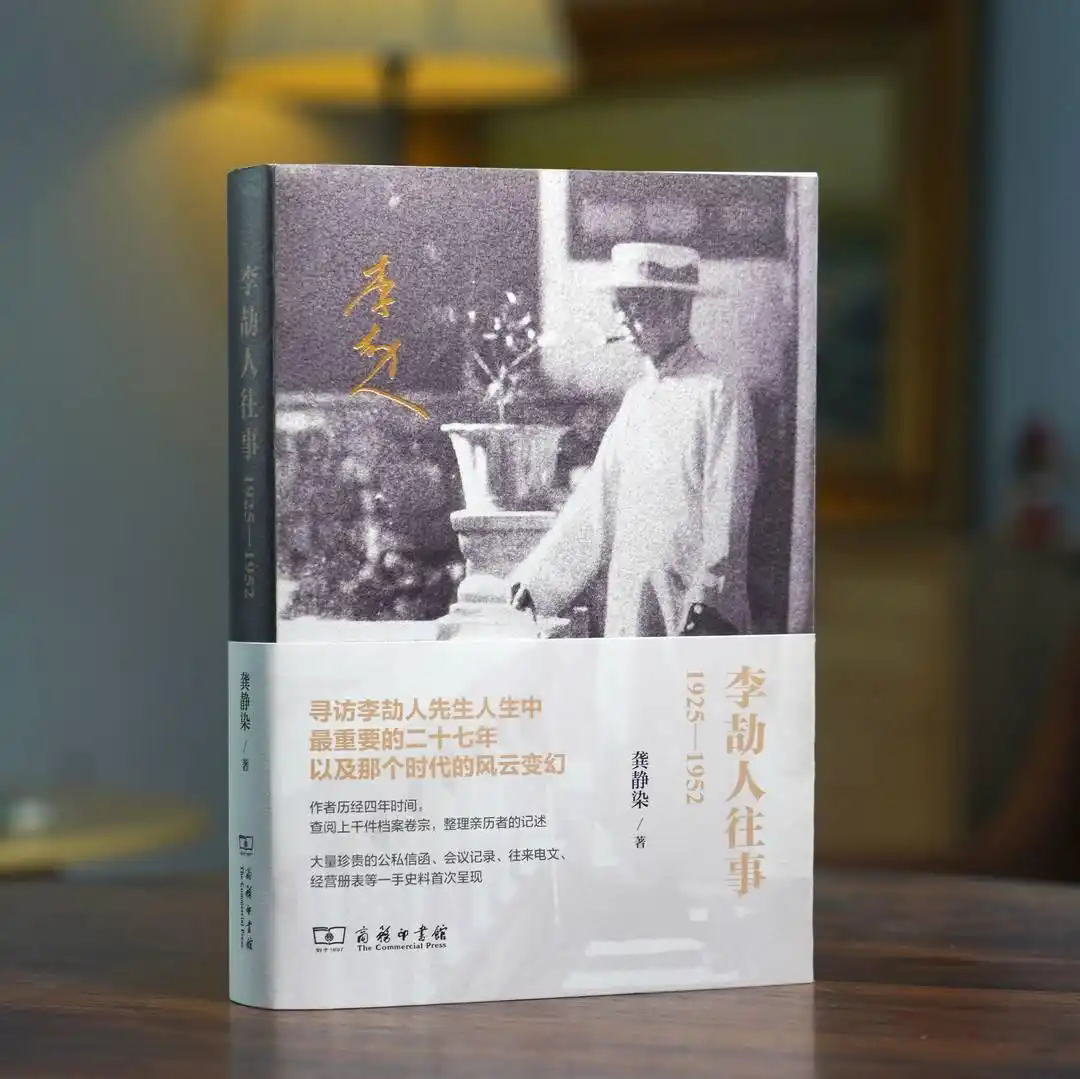

《李劼人往事:1925-1952》

抗战全面爆发后,李劼人毅然暂停《大波》的写作与法文小说《三马儿》的翻译,投身于爱国运动中。此时,由他发起成立的嘉乐纸厂已实现收支平衡。作为抗战初期大后方唯一的机器造纸厂,在外纸无法输入、手工纸不适用的情况下,嘉乐纸厂承担起巨大的社会需求。1938年,“嘉乐制纸厂股份有限公司”正式向省政府立案,李劼人出任董事长,全身心投入纸厂运营。据龚静染在对话中分析,李劼人经营造纸业的动力主要有两方面:一是为发展新闻事业、传播新文化;二是他早年参加少年中国学会,深受其“发展社会事业”宗旨的影响。

龚静染(右)在台上分享

龚静染指出:“投入抗战的方式有很多种,李劼人选择的是实业的抗战、文艺的抗战。”因战时物资紧缺,嘉乐纸厂的纸张被纳入当时的政府经济部日用必需品管理处统一调配,不仅用于教科书印刷,也成为大后方众多文化机构的主要用纸。嘉乐纸纸质柔韧、平整、光洁,成为大后方文化教育和新闻事业的主要用纸基地。为了经营好纸厂,作为董事长的李劼人还兼任了总经理,为此耗尽心力。

李劼人还以实业支持抗战大后方的文化公益事业。1938年3月,中华全国文艺界抗敌协会(以下简称文协)在武汉成立。李劼人被指定为中华全国文艺界抗敌协会成都分会(以下简称文协成都分会)的筹备委员。1940年,李劼人在嘉乐公司主持设立“文化事业补助费”,对中华全国文艺界抗敌协会成都分会经费的补助、刊物纸张、救助贫病作家等均在此项目下开支。该补助费还资助了大中小学、孤儿院、大学教授、救济院等。该补助费从1940年设立,一直持续到1949年。龚静染特别提到,抗日战争后期,物价飞涨,迁至乐山文庙的武汉大学教授们生活异常艰难,嘉乐纸厂的多次董事会中都有涉及救助武大教授的议题。

(图片由李劼人故居纪念馆提供)